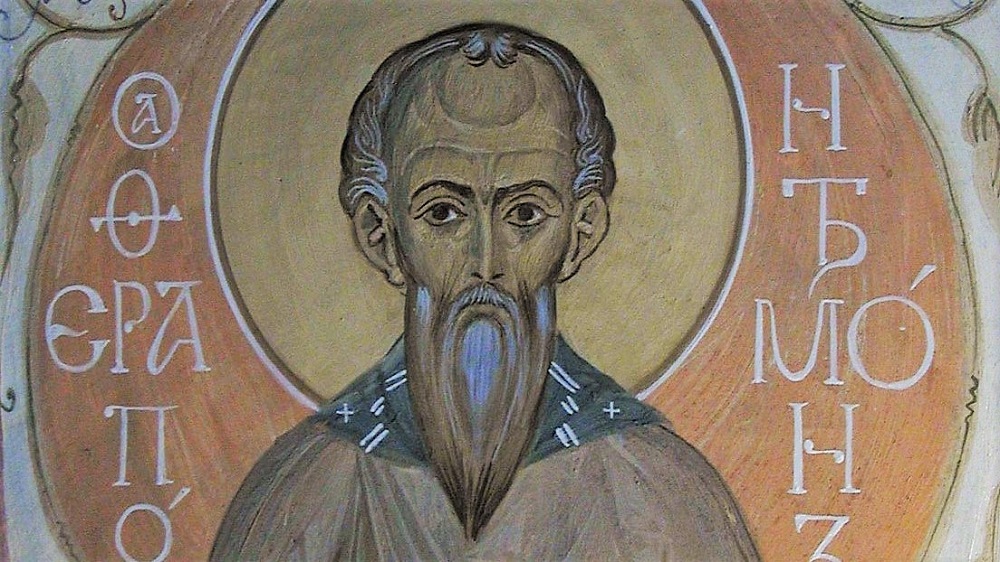

9 июня Православная Церковь чтит память преподобного Ферапонта Монзенского

Современные литературоведы довольно много спорят о том, когда именно зародился во всемирной литературе детективный жанр, расцвет которого ознаменовался, пожалуй, выходом в свет собрания повестей о блистательном Шерлоке Холмсе. Отечественная филологическая школа склонна видеть зачатки жанра в сюжете известного каждому со школьной скамьи романа Достоевского «Преступление и наказание», и мало кто задумывается над тем, что характерные его особенности на материале русской литературы обнаруживаются уже в письменных памятниках XVII века и, в частности, в Житии преподобного Ферапонта Монзенского. Впрочем, Житие вобрало в себя черты не только детектива, но и мистического триллера, а более всего – богословского трактата, ведь именно попытка предельно широко осмыслить непреложные физические законы духовной жизни понудила агиографа загадывать читателю будоражащие его воображение загадки, интриговать его последовательными и изнуряющими его внимание ретардациями в развитии сюжета, распалять его интерес сложными сюжетными кульбитами. Попытка же объяснить поэтические особенности Жития Ферапонта Монзенского, тот неповторимый настрой, которым пронизано повествование от начала до конца, тем фактом, что агиограф работал в период разложения житийного канона, представляется на деле малопродуктивной: мистическая тональность текста Жития остается вне всякого рода усредненной концепции – она уникальна.

Итак, если взять в качестве рабочего определение детективного жанра, данное Н.Н. Вольским: «Детектив – это литературное произведение, в котором… демонстрируется акт диалектического снятия логического противоречия (решение детективной загадки)», то станет ясно, какие именно мотивы и закономерности развития сюжета Жития и как именно сближают его с детективными повестями. В предельно обобщенном виде логическое противоречие, положенное в основание детективного сюжета, есть факт совершенного преступления, с одной стороны, и отсутствия понесшего наказание преступника – с другой, и двигателем развития сюжета становится здесь желание добропорядочных граждан, читающих роман, поучаствовать в восстановлении законности и справедливости: in legibus salus.

Что же в Житии? Высшая справедливость, к которой устремлено повествование, есть ясно осознаваемая агиографом и действующими лицами необходимость устроения монастыря, при этом его устроения не абы где и не абы как, а на святом месте, уготованном к этому Божественным Промыслом «от зачала времен», на святом месте, на котором явится «человек свят». И именно поиск и обретение этого святого места способны устранить то логическое противоречие, которое завязывает в путаный узел все многочисленные сюжетные нити этого – без преувеличения можно сказать – агиографического романа. И подобное святое место – не мираж, не прихоть и не выдумка агиографа, а тот самый хронотоп, который имеет свой неповторимый genius loci, который и определяет поступки главных персонажей.

Все скитания и душевно-духовные перипетии, которые выпадают на долю Адриана и составляют магистральную сюжетную нить Жития, обусловлены именно целенаправленными поисками святого места соборной молитвы будущей обители иночествующих. Явившаяся Адриану во сне в его бытность мирянином (причем женатым) Богородица указывает ему на пустую церковь, расположенную между двумя реками, возвещая о том, что именно это место определено ему свыше для его молитвенных трудов, однако Матерь Божия не дает Адриану указаний на то, как же именно найти ему это заветное место, и таким образом обрекает его на многолетние мучительные скитания, недоумения и поиски.

Заданность, причем предельно конкретная, поскольку Адриан видит не какой-то условный, лубочный пейзаж, а, можно сказать, фотографическое изображение местности, имеющей конкретные географические координаты, с одной стороны, соотносится с принципиальным отсутствием дорожной карты, отсылок и подсказок о том, как же именно найти показанный ему заповедный уголок, – с другой. Святое место может и должно быть обретено посредством нечеловеческих творческих усилий души, и Адриану уготована роль первопроходца-пионера, мистического артиста, который способен своим чутким слухом, изощренным молитвенным деланием и борьбой за очищение своей души от власти греха, уловить неуловимую для других мелодию, витающую, как некогда Дух Божий над бездной, над местом основания будущего монастыря. Причем описываемая ситуация не есть эксцесс, экстраординарное нарушение маршрутизированных духовных практик, – перед нами норма, более того – максима, безусловно возводимая агиографом в богословский абсолют.

В принципе, поставленную перед Адрианом задачу хорошо описывает один из пропагандистских мифов времен Сталинградской битвы: дескать, Ставка выбрасывала бойцов Красной армии на правый берег Волги, определяя цель – деморализация и ликвидация врага, – и добавляла (писано мелким шрифтом на обороте листовки): «Оружие добудете в бою». Адриан тем не менее воспринимает столь амбициозную задачу более чем серьезно, готовится неукоснительно вступить в уготованную ему духовную брань, и в скором времени одерживает начальные тактические успехи в достижении цели, первым из которых становится уход из семьи, от жены и родителей, и пострижение в монашество.

Попытка Адриана постричься в Толгском Ярославском монастыре заканчивается неудачно благодаря усилиям родителей, и тогда юноша удаляется в сторону Геннадиева монастыря в Костроме и принимает на себя некоторые черты юродства: приблизясь к обители, он не обращается напрямую к игумену с просьбой принять его в число монахов, но окунается в воды близлежащего озера, так что над поверхностью воды остается лишь его голова. Когда старцы обители, заподозрив неладное, обращаются к погруженному в воду незнакомцу с вопросом о том, не задумал ли он что-нибудь неладное, тот называет себя пришельцем и сиротой, то есть лжет, однако в итоге убеждает игумена совершить над ним обряд пострига. И это свидетельствует о том, что прямые пути достижения цели временами допустимо заменить окружными, и к поставленной перед тобой духовной задаче следует относиться творчески.

Последующие годы своей жизни Адриан живет в разных монастырях, набираясь духовного опыта, оставляя одну обители и переселяясь в другую. В разное время он становится насельником то Геннадиева Костромского, то Спасо-Каменного, то Павло-Обнорского монастыря, везде его окружает почет братии, ему поручают ответственные послушания, никто не пытается его в чем-то притеснять, однако дело его жизни – обретение церкви между двумя реками – не движется, вот почему внешнее благополучие не приносит молитвеннику упокоения. По всей видимости ожидая новых явлений и знамений, которые могли бы пролить свет на то, где же оно, святое место, указанное Богородицей, Адриан живет обыденной монашеской жизнью и выжидает.

С другой стороны, его хаотичные передвижения на Запад, в сторону Вологды, и после на Восток, его неуспокоенность, кочевой образ жизни, в общем и целом не свойственный русскому средневековому монашеству и воспринимаемый обыкновенно как порочный, свидетельствуют о том, что он в нравственных мучениях ищет «селение дому Бога Иаковля», ищет, не давая покоя «веждома и скраниама», и… найти не может. Образно выражаясь, он стремится сдвинуть с места тот тяжелый валун на его дороге, который преградил ему проход к заветной цели, и подпирает его с разных сторон рычагами разных размеров, поддавливая в сторону, но сила механического трения превосходит прилагаемые им усилия, и валун остается на месте.

Тогда, как озарение, приходит к нему мысль о необходимости усилить молитву и пост, целевую молитву о ниспослании дальнейших свидетельств и указаний. И только после трехдневного поста, когда Адриан отказывается от вкушения воды и пищи и всю работу своего сознания посвящает молитве о ниспослании дальнейших знамений, некоторая духовная сила сметает с места казавшуюся непреодолимой преграду, и тогда Адриан видит чудесные огненные столбы на Востоке.

В скором времени знамения повторяются и посещают уже не только Адриана, но и его духовного товарища Пафнутия, одного из старцев Павловского монастыря, в котором проживает в это время Адриан. Тогда впервые является – таинственно, в сонном видении – в Житии преподобный Ферапонт, имени которого до времени не знает ни Адриан, ни Пафнутий, ни тем более читатель Жития. Преподобный Ферапонт возвещает будущее и дает Пафнутию точные координаты святого места: «Пошли подруга своего старца Андреяна на взыскание места того, его же ты видев на востоце зарю, и церькви, и кресты, и явится на том месте человек свят. И невдалече место то от сего растоянием поприщь пятьдесять».

Получив благословение от Пафнутия на дорогу, Адриан отправляется в сторону Корежской волости вдоль по течению реки Корега и находит селение, сохранившееся до наших дней, – Шушкодом. В Шушкодоме монах обращается к местному священнику церкви Собора Пресвятой Богородицы (разрушенной, к слову сказать, во время хрущевских гонений) по имени Евпл и узнает от него место нахождения заброшенной церкви между двумя реками: «В нощную страну от сего места растояние имый десять поприщь. Место же то пусто, дебри имуще непроходны, точию един путь прилежащь от града, нарицаемаго Соли Галицькие, рекою Костромою струги ходять с солию и со инеми товары купецькими».

Проделав указанный путь, Адриан находит заветную церковь, узнает то самое место, которое было ему явлено за много лет до того, и с радостью и воодушевлением принимает на себя труды по обустройству на нем монастыря, который на нем некогда, и в недалеком времени, уже существовал, но по причинам, о которых приходится только догадываться (но, по всей видимости то были причины экономического характера, во всяком в первом приближении оно выглядит именно так), пришел в запустение. Адриан, имеющий высокого в церковной иерархической лестнице покровителя в лице Пафнутия, ставшего игуменом знаменитого московского Чудова монастыря, в состоянии вдохнуть в древнюю обитель новую жизнь.

Казалось бы, послушание выполнено, дело жизни осуществлено, однако на поверку оказывается, что истинная, глубинная духовная цель молитвенного подвига Адриана еще не достигнута, и святой человек, который по пророчеству должен явиться на святом месте и именем которого таки озаглавлено Житие, так и не явился.

В скором времени становится ясно, что место между двумя реками в десяти верстах севернее Шушкодома оказывается непригодно для обители, поскольку каждый раз в половодье реки выходят из берегов и парализуют хозяйственную жизнь монастыря. Это обозначает необходимость перенесения монастыря на другое, более приспособленное для его хозяйственной деятельности место. Характерно, что в эпизоде материальный фактор соединяется с духовным, промыслительным: место, указанное Богородицей, хотя и свято, однако не является конечной целью пройденного Адрианом духовного пути. В это мгновение звучит предложение одного из старожилов еще той, доадриановской обители по имени Иоанн, вернувшегося в стены наполовину разрушенного монастыря после его восстановления под эгидой Адриана и Пафнутия.

Оказывается, еще прежний игумен обители избранное Нифонт планировал перенос монастыря на новое место на высоком берегу реки Костромы; узнав об этом, Адриан возгорается желанием реализовать Нифонтовы и в течение двух лет собирает средства для осуществления этого намерения.

Однако в сюжет Жития вновь врывается стихия чудесного: в сонном видении Адриану впервые является Ферапонт (до того он являлся Пафнутию) и возвещает следующее: «Старче, не трудися о месте сем. Ино место будет ти в селитву, и манастырь воздвигнеши, идеже услышите звоны и пения церковная». Ферапонт не называет своего имени, но утверждает, что Адриан – его отец и со временем имя его узнает. После того в каждой новой главе Жития Ферапонт является то в сонном видение, то наяву разным действующим лицам. При этом обыкновенно облик его возникает внезапно, как бы сотканный из тончайшего эфира в воздухе, вблизи изумленного очевидца. В беседах с разными людьми Ферапонт утверждает, что живет в одной келье с Адрианом, послан игуменом нанять древоделов для устроения зданий новой обители, является одним из насельников Благовещенского монастыря. Все это, естественно, при том, что все видимое знакомство Адриана с Ферапонтом ограничивается сновиденческим опытом – его собственным, опытом Пафнутия, ставшего настоятелем Московского Чудова монастыря, и опытом старца Иова, которому преподобный возвещает его печальную кончину.

Тем не менее святое место, на которое указывал Ферапонт, все еще не найдено. Братия во главе с Адрианом ждет нового знамения, и знамение является: в день памяти сорока мучеников Севастийских округа монастыря оглашается дивным колокольным звоном. Братия недоумевает: столь торжественный и праздничный звон мог бы раздаваться с колокольни церкви в день ее престольного праздника, однако, сколько известно Адриану и самым древним старожилам местности, таковой поблизости не обреталось. Впоследствии, решая вопрос о том, в честь какого праздника следует освятить новоустроенный храм, братия всерьез задумывается о том, не посвятить ли главный престол сорока мученикам, и только вспомнив предсказание Ферапонта в одном из его чудесных явлений, останавливается на празднике Светлого Воскресения, посвящая придел святителю Николаю.

Звоны, начавшие оглашать местность на память сорока мучеников, продолжаются на Благовещение, в Цветоносную неделю, на Пасху и звучат чуть ли не каждый день святой Пятидесятницы: «овогда един звон, овогда трезвон великий правилу церковнаго пения». Впрочем, локализация источника звука также становится задачей не из самых простых. Окрестные крестьяне убеждены, что благовест распространяется из стен монастыря, и многие радушные прихожане поздравляют Адриана с приобретением больших и громогласных колоколов, которых ранее в монастыре не было. Точное указание на источник звука делает жена соседнего крестьянина Ивана Вакорина по имени Пелагея (все имена свидетелей чудесного звона, как мужские, так и женские, скрупулезно фиксируются агиографом: «яко при устех двоих или триех свидетелей станет всяк глагол»): «Звон той выше манастыря на реке, на Моньзе, идеже есть бор и сосеник. Велие место же то конец нашего поля вниз по реке по Моньзе».

По указанию Пелагеи Адриан находит место «слышания звону»: «Старец же иде на место, идеже поведа ему жена, и обрете бор велик близ того Стенина, идеже живяше прежереченый Иоанн Вакорин, и взыде старец на место высоко бору того от Моньзы реки, аки вержение камени. И видев, яко красно место и леса угодны к строению церквам и манастырю, точию во округ прилежаше блато велие непроходно, обхожаху бо его по брегу Костромы реки». Поставив на указанном месте, в бору близ Стенина починка, поклонный крест, Адриан удаляется в Благовещенский монастырь и задумывается о путях перенесения обители на новое место.

Здесь бы, казалось, воскликнуть Адриану: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром»… Ан нет! Обретенное столькими трудами место оказывается также неудобным для обширного монашеского хозяйства: бор, хотя и поросший густо лесом, по периметру окружен болотами, и в непосредственной близи от монастыря негде будет устроить пашни. Адриан медлит, думает и выжидает.

Какое-то время спустя старец все же выстраивает на стенинском бору хижину, со временем появляется замысел построить здесь же часовню. С этого момента Ферапонт начинает являться действующим лицам наяву. Благоговейный ужас вызывает у очевидцев следы человеческих ступней у поставленного Адрианом поклонного креста, – следы, более чем на пядь ушедшие в землю: «И дивишася вси таковому стоянию твердому и реша: “Кто есть, иже таковы труды полагаше?”» Плотники, работающие над устроением часовни, полагают, что перед ними следы Адриана, и только Адриан знает, что ушедшие под землю следы – свидетельство молитвенных подвигов и стояний того самого Ферапонта, который уже много лет назад назвал его своим отцом, который сейчас только таинственно, на глазах у братии входил в его келью, входил видимо для братии и невидимо для него, Адриана, который уже много раз действовал от его лица и его именем, но с которым он все еще незнаком. Тем временем Благовещенская церковь в междуречье ветшает окончательно, и братия все же принимает решение о переезде на Стенинский бор.

Житие описывает последние чудеса, побуждающие Адриана решиться на перенесение монастыря на устье Монзы, когда преподобный Ферапонт – без мистического лоска и духоносного апломба – является простым иноком в худом рубище в обитель, устроенную Адрианом. Ферапонта узнают и те иноки, которым тот являлся в сновидениях, и те работники монастыря, которым он являлся наяву. Пришелец, впрочем, ничем не обнаруживает столь явно освидетельствованных мистических компетенций и становится одним из простых братий. Здесь же сбывается его собственное пророчество о его духовном усыновлении Адрианом.

После своего водворения на святом месте в устье реки Монзы Ферапонт, впоследствии названный Усть-Монзенским, продолжает являться чудесным образом на Москве архимандриту Пафнутию, предсказывает будущее, утешает скорбящего о монастырских нестроениях Адриана, предвидит собственную кончину. Со временем начинают сбываться пророчества Ферапонта, упомянутые агиографом в самых первых главах Жития. После своей кончины преподобный продолжает деятельно участвовать в жизни обители: является Адриану и возвещает о грядущем голоде, понуждая игумена припасти продовольствие впрок, возвещает нашествие польско-литовских интервентов и убеждает иноков спрятать провиант в тайнике, является «очевист» слепому старцу Феодосию и убеждает того терпеть слепоту во избежание вечной тьмы в будущей жизни.

Житие исполнено многих ярчайших свидетельств непрестанного молитвенного бдения преподобного о судьбе явленной на святом месте обители.

Кто же он – преподобный Ферапонт? Как получается, что ему известны за много лет до их происшествия все значимые свершения в жизни монастыря и его насельников, ясны все событийные нити? Что мы знаем о нем? Сам он называет себя москвичом и сожителем блаженного Василия, живущим с ним «о одном тыну». Но как воспринимать эти слова, если Василий Блаженный не имел дома и двора? Юродствовал ли Ферапонт на Москве? Но в целом поведение преподобного имеет очень немного общего с поведением, свойственным юродивому… Древоделам, идущим на устроение часовни на устье реки Монзы, Ферапонт говорит, что он житель Соли Галической. В монастырь к Адриану является как постриженик костромского Крестовоздвиженского монастыря.

Становясь духовным сыном преподобного Адриана, Ферапонт увещевает его следующими словами: «И буди, яко истиннии отцы, хранителие тайнам человеческим». По всей видимости, Адриан свято соблюл просьбу своего духовного сына, и даже в смерти его сохранил в тайне многие сведения его биографии.

В целом, картина богословского осмысления становления Усть-Монзенского монастыря, пророчества и всеведение преподобного Ферапонта, его благоговейное окормление созданной при его непосредственном духовном участии обители, описывается с позиции вне исторического времени, с позиции, когда «времени уже больше не будет». Именно эта позиция Недреманного Ока ведет героев Жития по столь путанным жизненным дорожкам к заданной цели, осмысляемой, быть может, теперь, с высоты 2017 года, как цель, утратившая свою актуальность, ушедшая в историческое небытие. И пускай времена и задачи меняются – законы духовной жизни неизменны, и пример душевной стойкости преподобных Адриана и Ферапонта, достойно прошедших выпавший на их долю путь, останется актуальным и злободневным для всех последующих поколений христиан.